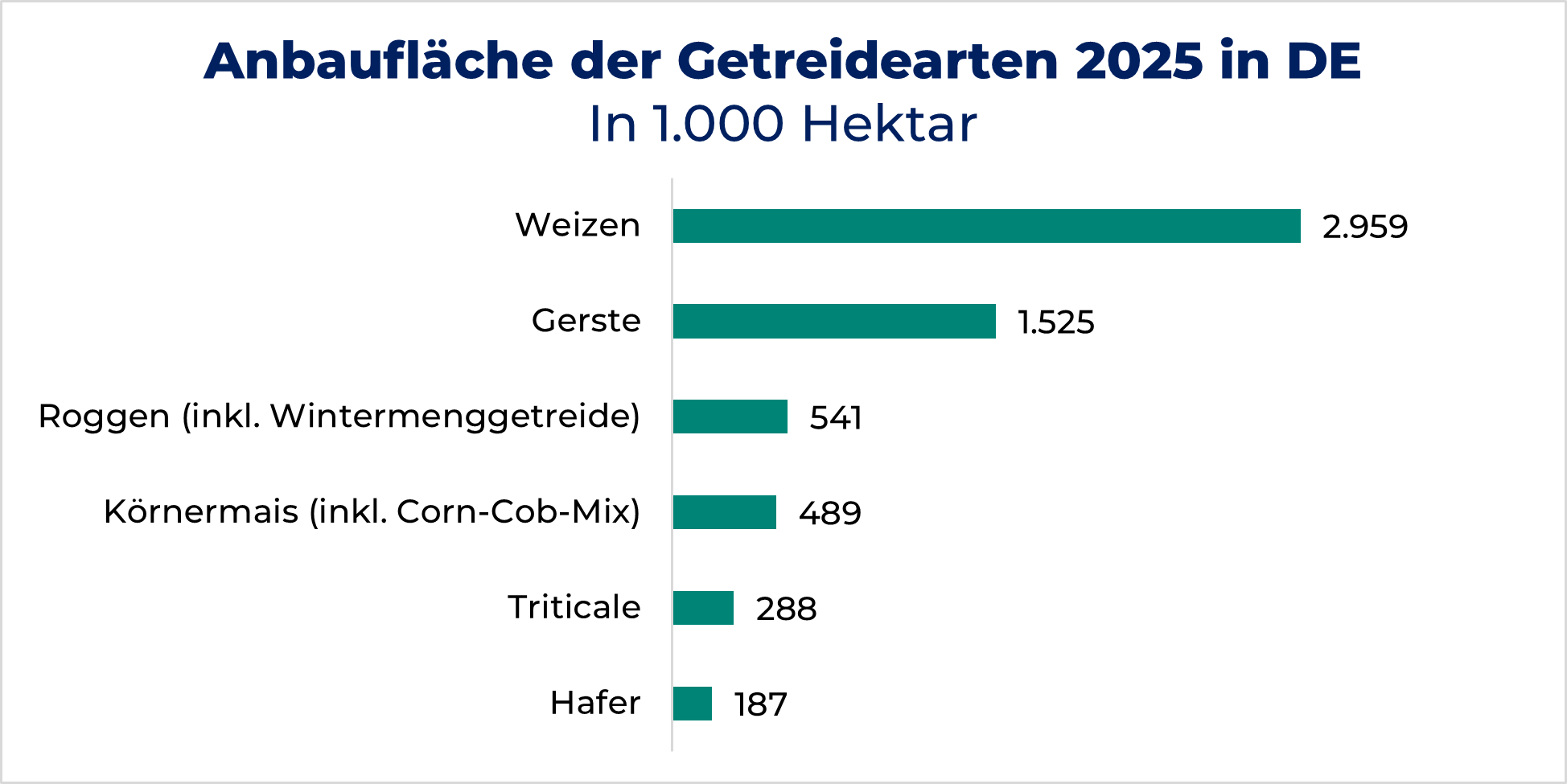

Das Jahr 2025 war für den deutschen Getreideanbau geprägt von witterungsbedingten Herausforderungen, regionalen Ertragsschwankungen und einer deutlichen Ausweitung der Anbauflächen. Mit knapp 6 Millionen Hektar Getreidefläche, inklusive Körnermais, wurde ein neuer Höchststand erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr (5,7 Mio Hektar) stieg die Getreideanbaufläche 2025 um rund 4,5 % an, was vor allem am nassen Herbst 2023 lag, wodurch einige Flächen nicht bestellt werden konnten.

Neben fast 3 Millionen Hektar Weizen wurden ca. 1,5 Millionen Hektar Gerste, rund 540.000 Hektar Roggen inklusive Wintermenggetreide sowie knapp 500.000 Hektar Körnermais, 288.000 Hektar Triticale und 187.000 Hektar Hafer angebaut. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Weizen mit Abstand die bedeutendste Getreidekultur in Deutschland darstellt, wohingegen die „Gesundungsfrucht“ Hafer eher ein Nischendasein führt, die Anbaufläche aber im Laufe der letzten Jahre in der Tendenz zunehmend ist. Bei Winterroggen inkl. Wintermenggetreide blieb die Anbaufläche in etwa gleich, konnte jedoch nicht an den Umfang der vorangegangenen Jahre anknüpfen, die Wintergerstenanbaufläche nahm im Vergleich zu 2024 um 7,4 % ab, Körnermais auch leicht abnehmend, jedoch mehr als in den Vorjahren und Triticale mit einer Zunahme von rund 8 %, dennoch weniger als in den Vorjahren.

Jahresverlauf und Witterung

Der September 2024 war in großen Teilen Deutschlands von ergiebigen Niederschlägen geprägt, sodass der Wasserhaushalt der Böden gut aufgefüllt werden konnte, wenngleich dies immer mit der Gefahr von Strukturschäden beim Befahren mit schweren Maschinen einhergeht. Es folgte ein „normaler“ Winter, wodurch die Wintergetreidebestände sich gut entwickeln konnten.

Ab Februar fielen dann deutschlandweit nur noch deutlich unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen, was sich in weiten Teilen bis in den Mai hinzog. Dadurch kam es bei allen Getreidearten zu Trockenstress, wessen Intensität sich regional differenzierte und sich je nach Bodengüte schließlich auch im Ertrag niederschlug. Auf guten, schwereren Böden konnte diese Trockenheit bis zu den erlösenden Niederschlägen meist überbrückt werden, sodass sich die Bestände wieder erholen konnten und zum Teil sehr hohe Erträge geerntet wurden. Leichtere Böden konnten den fehlenden Niederschlag nicht so gut kompensieren, sodass es hier zu Ertragseinbußen durch Trockenheit kam.

Eine Hitzeperiode mit sehr hohen Temperaturen Ende Juni führte zu einer schnellen Abreife der Wintergerste, welche dann bereits ab Anfang Juli gedroschen werden konnte. Kein Nachteil ohne Vorteil: Durch die ausbleibenden Frühjahrsniederschläge lag in diesem Zeitraum auch deutlich verminderter Krankheitsdruck in den Beständen vor und Infektionen pilzlicher Schaderreger konnten sich im Frühjahr nicht massenhaft etablieren. Dennoch zeigten sich durch die nachfolgenden Niederschläge spätere Infektionen, welche sich auch in den Erträgen niederschlugen.

In unseren deutschlandweiten Versuchen unserer Konzernmutter BAT Agrar konnten zum Teil deutliche Mehrerträge in den behandelten Varianten gegenüber den unbehandelten Varianten bonitiert werden. Durch die ergiebigen und langanhaltenden Niederschläge bei den Weizenernten 2023 und 2025 rücken auch die Kriterien Fallzahl und Fahlzahlstabilität bei der Sortenwahl wieder stärker in den Fokus. Zum Teil konnte aufgrund miserabler Fallzahlen trotz hoher Proteinwerte nur noch Futterweizen geerntet werden, was sich stark in den Hektarerlösen bemerkbar machte.

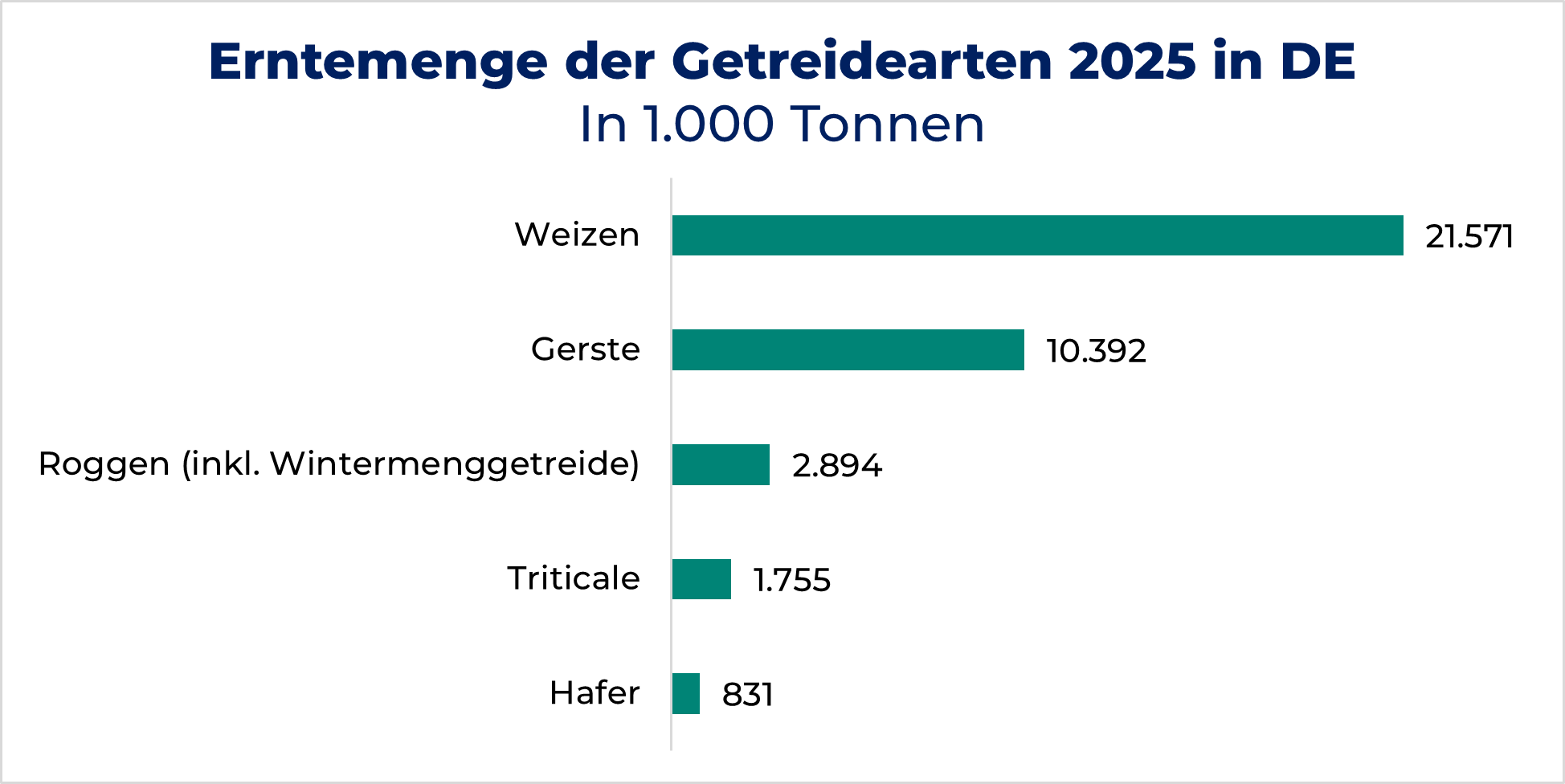

Erträge der Ernte 2025

Nachfolgende Grafik zeigt die Erntemengen der bisher geernteten Getreidearten 2025 in Deutschland. Weizen zeigt sich hierbei mit 21,5 Mio Tonnen Erntemenge an der Spitze, Gerste rangiert mit knapp 10,4 Mio Tonnen, wovon 1,7 Mio Tonnen Sommergerste und 8,7 Mio Tonnen Wintergerste waren, dahinter. Es folgen Winterroggen inkl. Wintermenggetreide (2,9 Mio Tonnen), Triticale (1,75 Mio Tonnen) und Hafer (831.000 Tonnen).

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Erntemenge beim Weizen deutlich gesteigert werden, was jedoch nicht an höheren Erträgen lag, sondern an der Ausweitung der Anbaufläche im Vergleich zu 2024, da im nassen Herbst 2023 nicht alle Flächen bestellt werden konnten. Der durchschnittliche Weizenertrag lag bei 73,5 dt/ha und differenziert mehr oder weniger stark in den einzelnen Bundesländern (siehe Grafik).

Ertragsspitzenreiter ist Schleswig-Holstein, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die geringsten Erträge wurden in Brandenburg, im Saarland und Sachsen-Anhalt geerntet.

Der durchschnittliche Hektarertrag bei Wintergerste lag 2025 bei 71,8 dt/ha und konnte im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 % zulegen. Im langjährigen Schnitt bildet dies ungefähr den Mittelwert ab. Roggen und Wintermenggetreide konnten ihren Ertrag auch um satte 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 53,5 dt/ha im bundesdeutschen Schnitt steigern. Auch Triticale erfuhr eine leichte Ertragssteigerung von 7 % auf 60,9 dt/ha.

Während die Rohproteingehalte 2025 insgesamt sehr hoch waren, so machte vielen Landwirten die langanhaltende, feucht-kühle Witterung zur Weizenernte einen Strich durch die Rechnung. Oftmals konnten Partien mit hohen Proteingehalten aufgrund spärlicher Fallzahlen nur als Futtergetreide vermarktet werden. Damit einhergehend lagen nicht zufriedenstellende Erzeugerpreise an der Tagesordnung.